こんにちは。きくち整骨院 院長の菊地和則です。

肩こりは現代人にとってよくある悩みの一つです。一般社団法人日本リカバリー協会の「ココロの体力測定 2021」 によると、男性は67.0%、女性では78.1%の人が肩こりがあると感じています。肩こりの原因は多岐にわたりますが、長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用、緊張やストレスなどが主な要因です。

この記事では、延べ5万人に施術をした整骨院の院長が、肩こりの原因や影響、そして肩こりの解消に効果的な改善方法をご紹介します。肩こりにお悩みの方は、ご自身の生活に取り入れられそうなことから一つずつ試してみてください。

肩こりとは?

肩こりとは、肩周辺に現れる痛みや重さ、こわばり感がある状態です。これに加えて、首の痛みや頭痛、さらには腕や手のしびれを伴うこともあります。この他にも、疲労、不眠、倦怠感など、日常生活にも影響が出てきます。

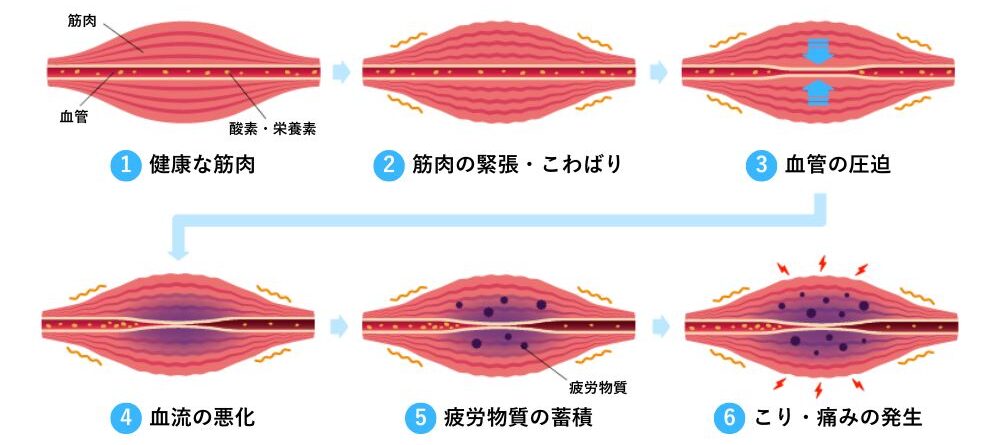

肩こりは筋肉が硬くなることで発生します。筋肉が緊張すると血流が悪くなり、疲労物質(疲労の原因になる物質)が筋肉の中にたまります。この疲労物質がさらに筋肉を緊張させて硬くなり、肩こりの症状が出ます。つまり、筋肉が硬くなると血流が悪くなり、その結果肩がこるのです。そのため、肩こりの解消には、筋肉の緊張や血流の改善が必要です。

肩こり発生のプロセス

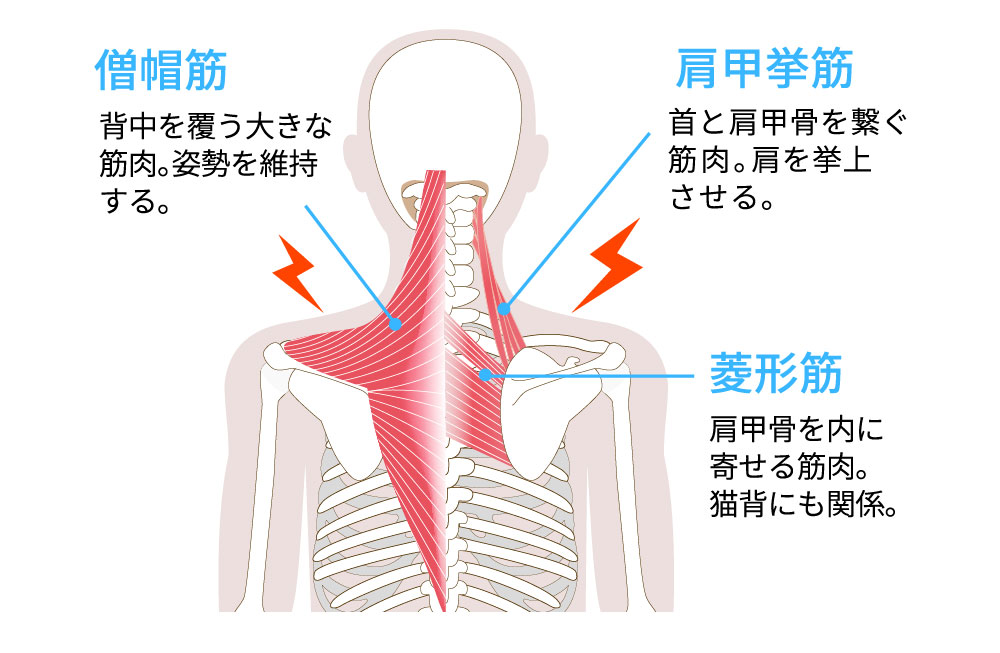

肩こりに影響する筋肉

肩こりに影響する筋肉は、主に4つあります。

僧帽筋(そうぼうきん)

肩・首・背中の広範囲をカバーする大きな筋肉で、上部・中部・下部の3つに分類されます。上部は肩をすくめる動き、中部は肩甲骨を内に寄せる動き、下部は肩甲骨を下に下げる動きをするときに働きます。僧帽筋がうまく機能しないとバランスが崩れ、筋肉が硬くなり、肩こりや首のこりだけでなく、頭痛にも繋がります。

肩甲挙筋(けんこうきょきん)

首の横から肩甲骨の上部にかけてついている筋肉です。肩甲骨を持ち上げる働きがあり、肩をすくめる動作に関与します。肩甲挙筋が過度に働き緊張が高まると、肩こりや首のこりが起こります。

菱形筋(りょうけいきん)

肩甲骨の内側、背骨寄りについている筋肉で、肩甲骨を内側に引き寄せる働きを持ちます。猫背などにより菱形筋が引き伸ばされることにより硬くなり、肩こりに影響が出ます。

頭・頚板状筋(とう・けいばんじょうきん)

首の後ろから背中の上部につながる筋肉で、首を後ろに倒したり、横を向いたりするときに使う筋肉です。デスクワークやスマートフォンの使用で前かがみになる姿勢が長時間続くと、頭・頚板状筋が硬くなり、肩こりや首のこり、頭痛が起こります。

肩こりの原因は?

肩こりは現代社会において非常に一般的な症状ですが、その原因は多岐にわたります。

長時間のデスクワークやパソコン作業

パソコン使用時の姿勢が悪いと、肩や首の筋肉が緊張し、血流が悪化します。これが慢性的な肩こりを引き起こす要因となります。

スマートフォンの使用

肩こりに悩む人が増えている要因として、スマートフォンの普及も無視できません。スマートフォンを操作する際の姿勢や目の使い方も肩こりに影響します。特に、うつむき加減で長時間スマートフォンを使用すると、首や肩に大きな負担がかかります。

ストレスや緊張

ストレスや緊張も肩こりを引き起こす大きな要因です。緊張で身体がカチカチになってしまった経験はありませんか。精神的なストレスがかかって筋肉が緊張して硬くなることで、結果的に肩や首のこりを引き起こします。仕事や家庭のプレッシャー、生活環境の変化など、様々な要因が絡み合って、肩こりは発生するのです。

姿勢の悪さ

姿勢が悪いと筋肉のバランスが崩れ、そこから繋がっている筋肉にも影響が出ます。例えば、猫背の人の多くは肩こりを感じています。猫背の人は身体の前側の筋肉の緊張が強く、肩甲骨の間の筋肉が弱くなっているので、肩甲骨が外側に引っ張られます。このとき、肩甲骨につながっている僧帽筋も一緒に引き伸ばされ、正しい働きができなくなり、肩こりや首のこり、頭痛の原因となります。

歯ぎしり・食いしばり

歯ぎしりや食いしばりは、あごの筋肉に異常な負担をかけます。あごの筋肉(咬筋・側頭筋・内側翼突筋)は首や肩の筋膜とつながっているため、あごの筋肉の負担は首や肩にも影響します。

また、噛む力と肩の動きは連動します。肩をリラックスさせたまま、歯を食いしばってみてください。力が入りにくいと思います。肩をリラックスしたままではあごに力が入らず、肩に力を入れるとあごにも力が入りやすくなります。そのため、歯ぎしりや食いしばりであごに力が入っているときは必然的に肩にも力が入り、肩こりを誘発するのです。

肩こりの影響

私が今まで施術をしてきた患者さんのなかで、肩こりにより我慢を強いられている人は少なくありませんでした。特に、日常生活や趣味において、肩こりの痛みや疲労感は足かせとなります。

肩こりに大きく関わる僧帽筋は、息を吸うときに働きます。そのため、肩こりが悪化すると十分な酸素を体内に取り入れることができなくなります。その結果、睡眠の質が下がり、寝ても寝ても疲れが取れないといった症状が現れます。

痛みや睡眠不足で集中力が低下すると、仕事や勉強の効率が悪くなり、パフォーマンスも低下します。

慢性的な痛みが続くことでイライラや不安感も増し、生活の質も低下してしまいます。これによりまた睡眠の質が悪化し、さらなる疲労感を引き起こすという悪循環に陥ることもあります。

このように、肩こりは単なる肉体的な問題だけではなく、精神的な問題とも深く関連しており、放置すると様々な健康問題を引き起こす可能性があります。そのため、早めの対策が重要です。

肩こりを解消するための効果的な方法

整体やマッサージ

肩こりを解消するためには、適切な施術やケアが大切です。整骨院での整体やマッサージ、鍼灸などの施術は、筋肉の緊張をほぐし、血行を改善する効果があります。特に、資格保有者による施術は、個々の症状に応じたアプローチが可能なため、非常に効果的です。

無資格者のマッサージには注意

無資格者の場合は知識や施術に差があるので、よく確認しましょう。しっかりと勉強している人もいますが、整体院やリラクゼーションサロンなどは短い研修期間で施術に入ることができるので、中には身体に必要な解剖学や生理学の知識が乏しい施術者もいます。また、肩こりは肩に負担がかかっているだけで、原因は違うところにあることがほとんどです。そのため、肩をメインにマッサージしても痛みや不調が治りにくかったり、その場ではよくなっても戻りが早いこともあり、注意が必要です。

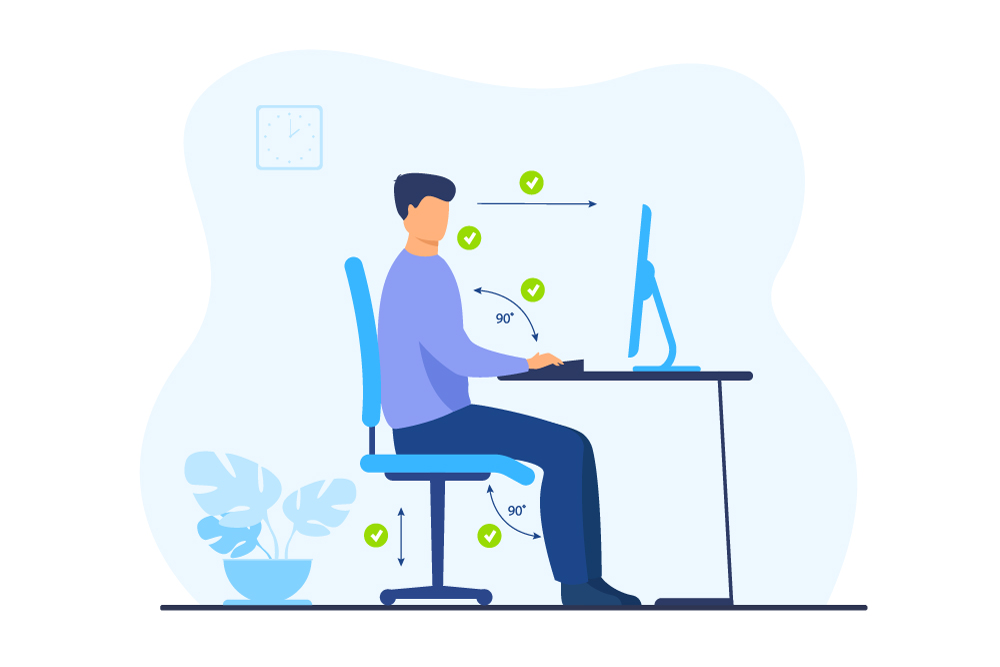

姿勢の改善

正しい姿勢は肩こりを予防するための基本です。特に、パソコンやスマートフォンを使用する際は背筋を伸ばし、肩をリラックスさせるようにしましょう。椅子とデスクの高さが合っていないと、肩や首に負担がかかります。椅子は腰をしっかり支えるものを選び、次のポイントに注意してください。

- 椅子は床に足がぴったりつく高さに調整する

- 膝は90度に曲げて座る

- 肘も90度前後に曲がるようする

- モニターの上部が目の高さと同じになるように配置する

- あごを引く

こうすることで、身体全体のバランスが良くなり、肩への負担が軽減されます。また、定期的に正しい姿勢が取れているかを見直し、肩をリラックスさせることも大切です。

ストレッチや運動

ストレッチや軽い運動も、肩こりの改善に効果的です。筋肉が緊張し血流が悪化することで肩こりが起こりますが、ストレッチや軽い運動により心拍数を上げれば、血管が拡張して血行が改善されます。

また、硬くなった筋肉をほぐすためには、酸素が必ず必要になります。ストレッチや運動を行うことで筋肉への血流量が増加し、身体の中に酸素を多く取り込むことができるようになり、筋肉の緊張が緩和されます。

特に、大胸筋のストレッチや肩甲骨の周りを意識的にほぐすことで、血行が良くなり、肩こりの緩和に繋がります。肩こりを解消するためのエクササイズは、自宅でも簡単に行うことができます。次にご紹介するエクササイズを試してみてください。

家でできる肩こり解消エクササイズ3選

① 大胸筋ストレッチ

- 壁に肘と手をつける。

このときの腕の角度によって、伸びる部位が変わります。縦、横、斜めなど、角度を変えて繰り返してみてください。 - 胸を開くように、壁についている手と反対側に身体を捻る。

- 胸の筋肉の伸びを感じるところで、30秒~1分間キープする。

② ラットプルダウン

- 骨盤を立てて座り、頭の上で肩幅より広くなるようにタオルを握る。

- 胸を張って背筋を伸ばし、5秒かけて脇を閉めながら背中側に腕を下ろす。このとき、息を吐きながら行う。肩甲骨を背中に寄せるイメージで、腰が反らないよう注意する。

- 息を吸いながら、ゆっくり戻す。

- 10回×3セット行う。

③ ローイング

- 骨盤を立てて座り、背筋を伸ばして前ならえの姿勢を作る。

- 背中が反らないように気を付けながら、肩甲骨を背骨に寄せるようにして腕を後ろに引く。

このとき、あごや肩が上がらないように注意する。 - 10回×2セット行う。

肩こり予防のためのライフスタイルの改善

肩こりを予防するためには、ライフスタイル全体を見直すことが必要です。

座りっぱなしを避ける

座っているときは基本的に前屈みになっているため、肩や首の筋肉が緊張しています。日常の姿勢を意識し、ずっと座り続けることがないようにしましょう。座っている時間が長い場合はこまめに立ち上がって、少し歩いたり伸びをしたりして身体を動かすことを心掛けましょう。

最近はApple Watchなどのスマートウォッチで、1時間のうちに1分以上立って身体を動かした回数を確認することもできます。対応しているスマートウォッチをお持ちの方は、一度確認してみてください。デスクワークの方や休日に家でゴロゴロしている日は、自分が思っている以上に立ち上がっていなかったということも少なくありません。

ストレスを解消する

ストレスが溜まると自律神経のバランスが崩れ、交感神経が活発に活動します。交感神経は興奮を司る神経のため、血管を収縮させて筋肉が緊張し、さらに肩こりを悪化させます。そのため、趣味やリラクゼーションの時間を大切にし、心をリフレッシュさせることも重要です。

また、深呼吸をすることでも、心身の緊張を和らげることができます。

正しい深呼吸の方法

骨盤を立てて座り、背筋を伸ばして、手をお腹と胸の上に置く。

- 5秒かけて鼻からゆっくりと吸い込む。このとき、お腹と胸が膨らんでいることを確認する。

- 5秒かけて口からゆっくりと息をすべて吐き切る。

- 2と3を繰り返し行う。

息を吸うときに肩が上がったり、腰が反ったりする人は要注意!肺にしっかりと空気が入り込まず、肩こりを助長します。深呼吸をするときは、身体に余計な力が入らないようにしましょう。

定期的に運動をする

定期的な運動には、血流を改善する効果があります。それと同時に、筋肉量の低下を防ぎ、柔軟性を高めて、筋肉をしなやかに保ちます。筋肉は血液を送るポンプのような役割をしているため、運動を継続することで全身の血流を改善し、日頃から肩こりを起こしにくい身体を作ることができます。

肩こりを解消するには、筋肉に強い負荷を掛けるのではなく、筋肉を動かすことを意識するとよいでしょう。肩甲骨を意識し、腕をしっかり振りながらのウォーキングやランニング、水泳など、全身をバランスよく使う運動がおすすめです。

運動を行うことが難しい人は、朝起きたときなどに軽い体操を行うこともおすすめです。実は身近に肩こりに効果的な体操があります。それは、ラジオ体操です。

ラジオ体操は肩こり解消にとても効果的です。ラジオ体操は身体に負荷をかけずに、全身の筋肉をバランスよく使うことができます。そのため、普段使わないこり固まってしまった筋肉をほぐし、血液の流れをスムーズにします。また、お子さまからご年配の方まで親しめるような簡単な動きが多く、日常生活にも取り入れやすいように作られています。ラジオ体操を毎日継続するだけで、肩こりを解消する効果があるのです。

最近はYouTubeや音楽配信サービスなどで、方言やアニメの声優など、いろいろなパターンのラジオ体操を聞くことができます。好きなものを見つけたり、日替わりで楽しむなどして、1日1回好きな時間にラジオ体操を取り入れてみてください。

睡眠中の姿勢や寝具の見直し

十分な睡眠も、肩こり予防には不可欠です。良質な睡眠が得られると、身体全体がリラックスし、副交感神経が優位になるため、筋肉の回復や修復が進みます。これにより肩こりが改善しやすくなります。反対に、深い睡眠が不足すると交感神経が優位になり、身体が常に興奮状態になるため、身体の修復が不十分になり、肩こりや筋肉の疲労が残りやすくなります。

また、睡眠時の姿勢と肩こりには大きな関係があります。うつ伏せで寝ている場合、顔を左右どちらかに向けている状態になるため、片方の首から肩にかけて負担がかかります。横向きで寝ている場合は、下側の肩に大きな負担がかかります。そのため、肩こりを和らげるためには、仰向けで寝ることを推奨します。

仰向けの姿勢は、首と背骨が自然な状態が保たれるため、肩や首に余計な負担がかかりにくいのが特徴です。肩周りの筋肉を休めることができ、肩こりの改善につながります。また、仰向けで寝ると筋肉の緊張が分散するので、リラックスした状態で眠ることができます。

枕の高さにも注意が必要です。高すぎる枕は、首や肩への負担が大きくなります。一方で、低すぎる枕は体重が分散されないため、首や肩周りの筋肉に負担がかかります。適切な枕の高さは、仰向けの状態から寝返りを打つときに、力を使わずにスムーズに転がることができる高さです。睡眠中の姿勢や寝具も見直し、身体に負担のかからない環境を整えることで、肩こりを防ぐことができます。

これらの健康的なライフスタイルを心掛けることで、肩こりのリスクを大幅に減少させることができるでしょう。まずは取り入れられそうなことから一つずつやってみてください。

肩こりで悩む方に宇都宮のきくち整骨院が行っている施術

宇都宮のきくち整骨院では、一人ひとりの肩こりの原因や症状にあわせた施術をしています。

肩こりで悩む方への整体マッサージの流れ

1. カウンセリングと検査

肩こりの症状や痛みがいつから始まったか、どのような状況で痛みが強くなるかなど、具体的な症状を詳しくお伺いします。また、肩のどの部分が痛いか、痛みの強さや頻度、関連する他の症状(頭痛、しびれ、目の疲れなど)を確認します。これにより、肩こりが急性か慢性か、整骨院で施術が可能か、病院への紹介の必要性を判断し、適切な施術を行うことができます。

2. 施術

カウンセリングをもとに、一人ひとりにあった施術(整体、マッサージ、ストレッチ、運動療法など)を提案します。肩こりの原因に応じて、柔軟に対応します。

肩こりは肩甲骨の動きをよくするだけで大幅に改善するため、主に肩甲骨が動くようにします。また、胸の筋肉やあご、側頭部にもアプローチし、筋肉の緊張を取り除きます。

3. 長期的な予防策を考える

肩こりの再発を防ぐために必要なストレッチや運動、筋力トレーニングをお伝えし、肩こりを予防するための習慣作りをサポートします。

まとめ

肩こりは現代人にとって共通の悩みであり、身体面にも精神面にも影響を及ぼしますが、適切な対策を講じることで改善が可能です。整骨院などで施術を受け、さらに一人ひとりにあったアドバイスを受けることで、個々の症状に応じた改善方法を見つけ出せるでしょう。また、日常生活における姿勢やストレッチの重要性も忘れてはいけません。ライフスタイル全体を見直し、ストレス管理や睡眠の質、栄養補給も意識することで、肩こりを予防し、健康的な身体を維持することができます。

肩こりに悩む方々はこれらの情報を参考にし、まずはどれか一つでも良いので実践し、続けてみてください。肩こりを解消し、快適な生活を目指しましょう。

きくち整骨院 院長/柔道整復師

帝京平成大学を卒業後、栃木県塩谷郡の深澤クリニックにて3年間勤務。その後、栃木県那須郡の佐藤接骨院にて7年間、うち4年間は院長として勤務。その間に延べ5万人に施術し、ジュニアオリンピック選手も担当。

2025年1月、宇都宮市戸祭にきくち整骨院を開院。手技療法×運動療法で慢性痛にアプローチする、医師も通う整体。